Листая страницы. Жизнь и творчество композиторов Корепановых

Хочется верить, что декабрьский спектакль все же состоится: танцы частично уже переделаны, кое-что (с грехом пополам) сумел сделать Титенко, появились признаки цветового решения.

Но… всё (за исключением оркестра) находится пока на уровне хорошей самодеятельности. Бедные солисты сами ищут мизансцены (мне их по-настоящему жаль, потому что «режиссёр» Титенко порой просто не в силах «помочь» им). О, эта самонадеянная бездарность!.. <…> (21.12.1984 г.)

Я была на самом начале этого худсовета, который завязался ещё в зале. Едва замолчала музыка, кто-то из присутствующих сразу высказался, что Наталь со сцены уносят очень некрасиво.

И действительно, после прощания с погибшей девушкой четверо мужчин поднимали её и выносили за кулисы головой вперёд, а зрители долго смотрели на её отвисший подол и стоптанные лапти. Выглядело не слишком эстетично.

Потом кто-то вспомнил, что покойников выносят всегда вперёд ногами. Сразу попросили актёров переделать сцену. Посмотрели получившееся ещё раз, и согласились, что смотреться стало намного лучше. Так и оставили на премьере.

После этого все перешли в кабинет, куда я уже не попала. Но после обсуждения папа вернулся домой очень расстроенным, а мама была злая, как мегера, и сказала мне только, что спектакли отменили. Остальные подробности я узнала уже на следующий день, когда родители немного успокоились.

В 2011 году, более чем через четверть века после той неудачной постановки и смерти автора оперы, в рамках XXIII Фестиваля музыки композиторов Поволжья и Приуралья, оперный театр исполнил сюиту из отдельных номеров «Наталь». Но даже в таком, сильно усечённом, виде опера имела огромный успех. Дирекция театра заявляла, что сюита будет закреплена в репертуаре, но с тех пор, как ни странно, ни одного представления больше не состоялось.

И в год 100-летия государственности Удмуртии (2020 год) выяснилось, что, кроме «Бурановских бабушек», нам, удмуртам, оказывается, и показать-то нечего.

«К 100-летию государственности Удмуртии театр собирался подготовить концертное исполнение „Наталь“. Но тут очень кстати началась пандемия, которая „не позволила осуществить задуманное“. Но, что интересно, пандемия совершенно не повлияла на постановку „Травиаты“ Верди. Видимо, на итальянские оперы никакая зараза не действует», – с горечью констатировал сын Германа Афанасьевича, композитор Александр Германович Корепанов, много сделавший для популяризации творчества своего отца.

Обидно, конечно.

Но давайте вернёмся в юность Германа и посмотрим, как же человек, имея за плечами один год занятий в кружке фортепиано, один год учёбы в музыкальном училище и полгода занятий в консерватории сумел написать такое грандиозное произведение, за которое не каждый композитор с консерваторским образованием рискнёт взяться.

Глава 3. Обучение войной…

Семья Германа Афанасьевича была музыкальной. Его мама (моя бабушка Варя) и её сестры хорошо пели, а его отец (мой дедушка Афанасий) играл на мандолине и балалайке. Эти инструменты, как память о дедушке, долго хранились в нашей семье. Я даже одно время на них играть пыталась, но потом бросила. С меня фортепиано хватило.

Вот и Гера самостоятельно подбирал на них несложные мелодии. А потом, увлёкшись, записался в музыкальный кружок при Доме художественного воспитания детей, где познакомился с нотной грамотой и начальными приёмами игры на фортепиано. И занимался там около года. На этом на тот момент его музыкальное образование и закончилось.

Но параллельно с музыкой его привлекала и литература. Он ходил в литературный кружок, где с начинающими литераторами занимались писатели и поэты Удмуртии: Ю. Грудзино и Н. Надеждинский. Они критиковали произведения начинающих писателей, давали советы по улучшению текста. Герман приносил на заседания свои стихи и рассказы.

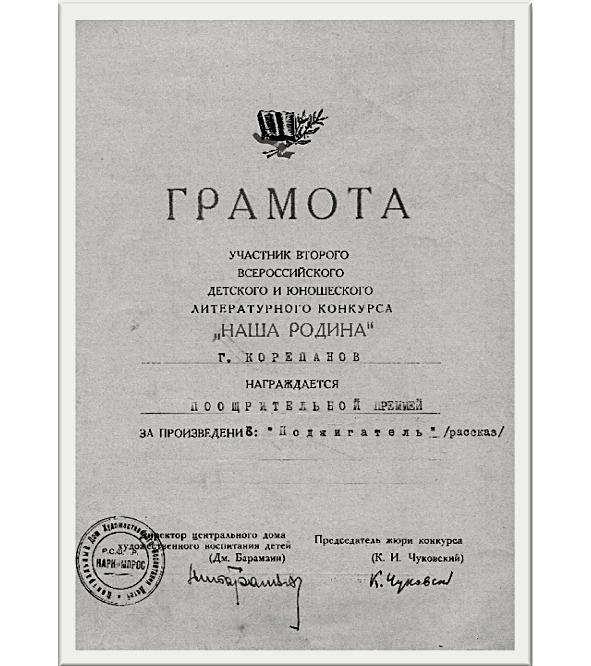

А писал он в это время много. Весной 1941 года у него в работе были рассказ «Поджигатель» (второе название – «Под утро»), научно-фантастическая поэма «Затерянный мир» (вместо глав в ней были Песни: Песнь первая, Песнь вторая…), стихотворение «На лыжах». А рассказ «Под утро» напечатали в журнале «Молот» 21 июня 1941 года, в самый канун войны. (Приложение 1)

И за него же он был получил поощрительную премию на втором всероссийском детском и юношеском литературном конкурсе «Наша Родина».

В школе он был главным редактором школьного журнала «Аллигатор», который занял первое место на Всесоюзном конкурсе, проводимом «Пионерской правдой» – главной газетой школьников того времени. Им тогда в качестве приза пришёл большой ящик с книгами. Там были «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетёра» и ещё несколько таких же популярных и интересных книг. По тому времени это было огромное богатство, которому они очень радовались. Герман же был и основным автором журнала – писал стихи, статьи, заметки, рисовал иллюстрации.

Но в то же время он и без музыки не представлял свою жизнь. Детскую «Песню о ёлке», в которой он написал и слова, и музыку, на радио хотели поставить в ёлочный монтаж, готовящийся к Новому году (поставили или нет, сказать не могу, данные не сохранились). К школьному конкурсу написал музыку к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Парус», а когда одна из учениц ему сказала, что «эта музыка к Лермонтову не подходит. У Лермонтова другая музыка», записал в дневнике:

«Почему у меня пусто на душе? Когда я пришёл из школы, мне даже слышать музыки не хотелось. Вообще, всегда, как только у меня не выйдет песня, я теряюсь, думаю, что всё пропало… „Нет, не выйдет из меня композитора!.. И писателя тоже!..“ Но я пересилю себя! Я буду работать» (запись от 23 декабря 1940 года).

Уже тогда (в шестнадцать лет!) мечтал об опере. И был страшно расстроен, прочитав цитату из книги о М. П. Мусоргском, которую и записал в дневнике, снабдив её своим комментарием:

«Кроме того ясно, что как бы ни был талантлив семнадцатилетний мальчик (Мусоргский), ему не под силу опера – произведение, требующее широкого синтеза, эстетической зрелости». «Моцарт, написавший оперу в четырнадцатилетнем возрасте и Лист, поставивший в таком же возрасте оперу на сцене, являются исключениями – оперы эти лишены значения иного, чем феномен вундеркиндов». «Мусоргский» П. и В. Слетовы, «Жизнь замечательных людей», 1934 г. стр. 40.

Прочитав это, я, просто выражаясь, обессилел. А ещё оперу писать собирался! Да где тебе!» (запись от 17 декабря 1940 года).

Переживания усугубились, когда из Москвы, куда он послал свою «Песню о ёлке», пришло письмо, в котором песню раскритиковали в пух и прах. Вот что Герман написал в дневнике:

«Пришло письмо из ЦДХВД (Москва). Оказывается „Песню про ёлку“ вместе с музыкой, которую я посылал в „Затейник“, переслали в ЦДХВД, и теперь пришёл ответ. Пишут, что „мотив в песне не интересен, шаблонен. Это перепевы старого (?!). Сопровождение в песне слишком громоздко (?!) к данной мелодии“. И спрашивают, сочиняю ли я один или под руководством учителя, и что мне необходимо поглубже изучить муз. литературу. „Сообщите нам подробней о своей музыкальной работе“. Я махнул рукой. Наверно из моей затеи стать композитором ничего не выйдет! Что ж, что у меня вертятся в голове мелодии? Они оказываются никудышными, шаблонными, и я не умею писать. Не лучше ли бросить, пока не поздно. А то ведь и опозориться можно…» (запись от 25 декабря 1940 года).

Но, тем не менее, он продолжал творить, так и не сумев выбрать, чем же больше хочется ему заниматься: музыкой или литературой.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. А весной 1942 года, перед окончанием десятого класса, Герман прошёл военную комиссию, его признали годным для службы в армии и сообщили, что после окончания школы направят его учиться в эвакуированное в Ижевск Ленинградское Краснознамённое артиллерийско-техническое училище.

30 мая 1942 года, закончив школу, он пишет в дневнике:

«Не могу оставаться спокойным ни к какой музыке. Так и выворачивает всё. Кажется, я готов променять на неё что только в моих силах. При её звуках кровь точно бесится, так и мчится по сосудам. И я тороплюсь. Тороплюсь осилить гармонию, инструментовку, оркестровку, полифонию, контрапункт, чтобы самому, наконец-то, стать композитором. Сейчас я пишу концерт для скрипки с фортепиано, песни, этюды для ф-но. И тороплюсь, тороплюсь окончить нужное музыкальное образование. Десятый класс кончен. В мирное время я подал бы в консерваторию. А теперь… осенью в арт. училище. Так-то!..»

Осенью 1942 года Германа призвали в армию и, как и обещали, направили на учёбу.

Первые месяцы службы оказались для юноши очень тяжёлыми. Я, например, вообще не могу представить отца в военной форме. На мой взгляд он и армия вещи несовместные. И он тоже пишет в своём письме матери:

«Я сейчас учусь. Спим мы семь часов, остальные семнадцать – на уроки и «принятие пищи». Девять часов – уроки. Три часа – самоподготовка. И так мало свободного времени! Ребята не высыпаются, дремлют на уроках. И мне вначале было очень трудно. Ведь нужно было привыкать не только к суровому распорядку дня, но и к не менее суровой дисциплине. Представляете ли, как плохо я вначале учился и сколько получал нарядов вне очереди? При одном воспоминании об этом мороз проходит у меня по спине с головы до ног. Это было что-то страшное. Я думал, что так и буду каждый день мыть по ночам полы до окончания учёбы в училище. Нужно же было взять себя в руки. И я сделал это. Я перестал получать «плохо» и «посредственно», т.е. стал ударником, я уже не имею нарядов и привык к дисциплине.

Но я по-прежнему тоскую о музыке. Здесь не удаётся побыть у фортепиано более пяти-восьми минут, да и то далеко не каждый день, не удаётся помечтать за двухцветным рядом клавиш, помечтать наедине с самим собою, как это было прежде…» (без даты, 1942 год).

И тем не менее 01 декабря 1942 года он пишет Ю. Грудзино, руководителю литературных собраний:

«Живём мы торопливо. Время рассчитано чуть ли не по секундам. Подъём в 6—00, завтрак – в 9—00, обед – 3—30, ужин – в 9—20. Остальное время – уроки, уроки и уроки. Вы, конечно, представляете себе, как устаёт голова! Когда приходишь с ужина и становишься на вечернюю поверку – ты уже почти спишь. Ты водишь глазами в разные стороны и ждёшь, когда же выкликнут, наконец, все фамилии, когда же кончат все объявления, приказы, указы, поощрения и наказания… Зато бессонницы здесь нет и следа. Даже смешно становится при воспоминании о том, как я ворочался иногда дома с боку на бок по нескольку часов подряд, как старался и не мог заснуть. Э! Здесь пользуешься каждой свободной минутой, и даже на уроке, бывает, не хватает силы удержать смыкающиеся глаза.

Свободного времени нет совершенно, за исключением получасового послеобеденного перерыва, когда можно или почитать газеты, или посмотреть журналы или написать письма – только полчаса. И всё же…

Я начал писать повесть».

Даже там, где вся жизнь была расписана буквально поминутно, он не смог не творить, не писать. Не музыку – так прозу.

После окончания училища, в апреле 1943 года, Германа отправили не на западный фронт, куда он, как и весь его выпуск, рвался, а на Дальний Восток, начальником бригадной артиллерийской мастерской. Может быть потому, что на западе после Сталинградской битвы произошёл перелом в войне с Германией, а вот война с Японией ещё только маячила на горизонте, и армия срочно укрепляла свои позиции на восточной границе. И повоевать младшему лейтенанту Корепанову всё-таки пришлось, за что он и был награждён медалью «За победу над Японией» и Орденом Отечественной войны II степени. А после войны ещё два года проходил службу в Северной Корее.

Никогда он мне не рассказывал о боях, только – забавные случаи, происходившие в минуты затишья, и у меня, тогда ещё подростка, создалось впечатление, что он и не воевал вовсе, или война была не страшная какая-то. И только много позже, уже после его смерти, читая его письма из армии домой и исторические документы о войне с Японией, я поняла, насколько ошибочны были мои детские впечатления, увидела, что бои там были серьёзные и порохового дыма глотнуть ему пришлось.

Но период службы в армии для Германа Афанасьевича сыграл большую роль не только в очень быстром его взрослении и превращении из 18-летнего мальчишки в зрелого, ответственного человека, но и в становлении его как композитора.

Будучи начальником артиллерийско-оружейной мастерской, мотаясь постоянно по командировкам, переходя из полка в полк (за пять месяцев его трижды переводили на другое место службы, и только в четвёртом полку его, наконец, оставили в покое), не успевая толком знакомиться с людьми и, тем более, заводить дружеские отношения, он спасение от копившейся усталости находил в книгах и музыке. В июне 1943 года он пишет сестре Лиле:

«Читаю техническую и художественную литературу. Занимаюсь музыкой. Если бы ты знала, какие я уже сделал сдвиги в этой музыке! О! Я уже записываю мелодии без инструмента и немного читаю ноты. Здесь заканчиваю концерт для скрипки с фортепиано, начатый ещё в Ижевске. Литературой пока не занимаюсь. Не пишу. Но у меня уже есть несколько сюжетов для рассказов и план для большой повести. Набросано несколько эскизов».

Человек без музыкального образования, не имея под рукой инструмента, на котором можно было бы проверить звучание своего сочинения, пишет концерт для скрипки и фортепиано!

А в сентябре этого же года, начав, наконец, оседлую жизнь, в письме маме Герман сообщает:

«Чувствую себя свободным – тоже начальник! Правда, работы сейчас много, всем нужно руководить, за всем нужно смотреть, но ведь это никак не сравнишь с училищем. Никак, ни в какой степени. <…> В свободное время читаю книги, пишу повесть, которую начал ещё в Ижевске. <…> Музыкой я пока не занимаюсь, но бросать не думаю. В карманах у меня всегда есть чистые листки нотной бумаги, и я то и дело записываю различные мелодии, приходящие мне в голову, а потом переписываю их в тетрадь. Ничего, что тетрадь у меня из обёрточной бумаги! Писать можно. Сейчас же, вообще, с бумагой трудно. Если же у вас там имеется таковая, то вышли немного вместе с письмами».

В дневнике, который он и в армии продолжал вести, Герман пишет:

«Занимался гармонией, контрапунктом, решил несколько задач и по тому, и по другому. Не знаю, что происходит со мной, но когда я слышу музыку, мне до боли становится тоскливо, я ищу учебник и с яростью набрасываюсь на задачи, чтобы скорее, скорее овладеть этими науками и писать самому, подобно слышимым композиторам! О, как мне хочется писать! И как я злюсь, что не умею ещё даже гармонизировать свои мелодии!» (Запись от 03.10.1943 года)

«Не могу слушать равнодушно и музыку. Что-то творится со мной невообразимое, когда слушаю или Чайковского, или Глинку, или Бетховена, или Моцарта. Но когда я слышу Баха – всё во мне переворачивается, и, если бы я его встретил, будь он живой, я бы, вероятно, стал молиться на него, как на Бога. Я усиленно занимаюсь гармонией и контрапунктом. Решаю, решаю, трижды решаю задачки по обоим предметам, пишу „Парус“ и хочу написать музыку к нескольким стихотворениям Брюсова, таким прекрасным и величественно простым, напоминающим мою юность и любовь» (запись от 16.10.1943 года).

«Напоминающим мою юность и любовь…» Всё-таки, в армии люди быстро взрослеют. Когда младший лейтенант Корепанов писал эти строки, ему было всего 19 лет. Но он уже командовал бригадой техников, а порой руководил и людьми, выше себя по званию. И, видимо, ощущал себя намного старше своих лет.

О том, что музыка не отпускала его ни днём, ни ночью, свидетельствует запись в дневнике, сделанная в ноябре 1943 года, в момент болезни, которую он переносил на ногах.

«Затем я улёгся спать. Не спалось. Я ворочался с боку на бок, отбрасывал в сторону одеяло, снова закутывался с головой. Подушка у меня тоненькая, низенькая. Я наложил под неё книг, но их углы всё же выступали сквозь пух подушки. Я лежал в темноте и, закрыв глаза, слушал… свой концерт h-moll, который с поразительной чёткостью и ясностью звучал у меня в голове! Тут была и первая часть, почти такая же, как я её написал, немного изменённая, без бравурного конца, имеющая несколько модуляций; тут была и вторая часть – светлая, нежная, прекрасная полувосточная мелодия; и третья, бурная часть, в которой скрипка и фортепиано выступали, как равноценные исполнители. Эта часть состояла из изменённой первой и бурной, которые постоянно перемежались между собой. Было очень интересно слушать, как на фоне скрипки, исполняющей певучую тему первой части, фортепиано в мрачном бешенстве проносило тему третьей части, и наоборот. А как замечательно звучало соло скрипки!..

Я открыл глаза всё ещё в изумлении. «Вот как надо написать!» – пробормотал я. Если бы я был композитором, я тут же бы записал всё это, – но я не был композитором и (в который раз) пожалел об этом. Странно то, что такие вещи случаются со мной не всегда, а лишь тогда (как я заметил), когда я либо болен, как это случилось на сей раз, либо же в мрачном расположении духа, как это несколько раз случалось со мной в Ижевске, где я однажды в полубредовом состоянии прослушал целую свою симфонию с увертюрой» (запись от 14 ноября 1943 года).

Так шли дни за днями. Бесконечные командировки, неустроенный быт, морозная зима, из-за которой он часто простужался и болел, перенося болезни на ногах, ругань с начальством, заставлявшем делать то, к чему у Германа душа не лежала (например, в обязательном порядке посещать лекции по марксизму-ленинизму или снимать всю бригаду на кросс, когда у них – срочное задание), не способствовали хорошему настроению.

Осложнялось всё ещё и тем, что девушка, которую он любил, не отвечала на его письма, а от мамы и сестры он получал весточки, что не слишком-то она и ждёт его. А она была его первой любовью, и такое пренебрежение его больно ранило.

По удивительному стечению обстоятельств девушку звали Люсей, так же как будущую жену композитора. И, когда я первый раз читала его письма и дневники, я была неприятно поражена: неужели мама могла так поступить? Как же они тогда поженились? Но потом увидела фамилию девушки, поспрашивала маму и тётю Женю, мамину сестру, и прямо камень с души упал: нет, не о маме писал Герман в ту тяжёлую для себя пору. За мамой он ухаживать начал уже после войны, в конце 40-х годов.

Мама, кстати, эту Люсю терпеть не могла и говорила о ней очень неохотно. Может, даже через столько лет продолжала ревновать?

Вдобавок Герман в это время тяжело заболел. Было даже подозрение на туберкулёз, которое, по счастью, не подтвердилось. Но, пока он ждал возможности сделать рентген, что в его условиях было непросто, он уже успел попрощаться с жизнью. И это добавляло ему переживаний.

Он хочет жить, хочет учиться, но кашель выматывает, да и сил становится всё меньше.

«Чем больше читаю, тем больше ощущаю как мало (как мало, как ничтожно мало!) я знаю! Что такое мир, как он устроен, его сущность – многое я не понимаю. Моё понятие об этих вещах – чисто житейское, добытое только опытным путём и ничтожной частью почерпнутое из книг. Нужно во что бы то ни стало вырваться из армии, чтобы заняться как следует науками, ибо здесь организовать занятия очень трудно: невозможно заранее рассчитать время. Мне нужен руководитель, – здесь его найти нельзя. Самому же это почти не по силам. Я смогу быть только дилетантом. Начал читать Энгельса: „Происхождение семьи, частной собственности, государства“. Читаю „Краткий философский словарь“. Нужно бы вести конспекты, но не имею бумаги. Приходится ограничиться только подчёркиванием, запоминанием и выпиской в „тетрадь афоризмов“ некоторых выражений. И думаю: неужели у меня туберкулёз, неужели мне вскоре придётся покинуть „этот мир“? Нет! Если умереть, то умереть хотя бы не глупым! Я ещё так много хочу жить, так много мне ещё нужно творить, созидать! А жизнь человеческая так мала…» (запись от 16 октября 1943 года).

По счастью, туберкулёз не подтвердился, а молодой организм, отлежавшись, сумел справиться с болезнью. И солдатские будни потекли своим чередом.

Но метания между музыкой и литературой продолжались. В одном письме домой он пишет, что музыкой совершенно не занимается, зато начал писать сразу два романа. В другом: что его призвание – музыка, и только ей он будет заниматься, а в полку есть духовой оркестр, и он пишет для него марши и танцы. А порой умудряется сочетать оба занятия.

«Я читаю книги, пишу статьи в газеты, продолжаю свою повесть, занимаюсь музыкой (написал фокстрот, от которого все в восхищении, и теперь аранжирую его для оркестра), учусь танцевать, и скоро уже (скоро, скоро!) пойду танцевать под свои собственные фокстроты, вальсы и танго! Продолжаю переделывать концерт, который начал писать ещё в Ижевске, и переделываю его так, что от него косточки на косточке не остаётся: выглядит совершенно по-другому.

В общем, жизнь у меня очень хорошая. Одного только хочется: повидать вас. И думаю порой: не остаться ли в армии? Но мне всё же очень хочется попасть в консерваторию. Правда, на фортепиано играть я почти совсем разучился, пальцы рук стали далеко не гибкими (чурбаны), и ими гораздо легче сделать какую-нибудь вещь из металла, чем сыграть гамму на фортепиано. А все это потому, что пальцы огрубели от молотков и напильников, что и на пианино-то редко удаётся поиграть. Но зато в деле теории, в деле композиции я сделал немалые успехи. И этим я очень доволен» (письмо от 01.05.1944 года).

«Я живу хорошо. Очень хорошо, если откинуть то обстоятельство, что у меня имеется некоторая, такая маленькая, грусть по дому. Но и это ерунда, Честное слово. Как только выдаются у меня свободные минуты, я или пишу свой роман, или сочиняю статьи в газеты, или изучаю «Гармонию» с «Контрапунктом» или же учу немецкий язык. Так что, как сами видите, скучать почти некогда. Особенно в последнее время. Дни здесь стоят чудесные, благодатные, светит солнце, кругом – деревья, кусты, трава – зелень, ласкающая взгляд. И вот в такие дни, когда работы почти нет, идёшь в тень, расстилаешь брезент и, любуясь видами, пишешь музыку. И до того бывает чудесно на душе! Правда, иногда вспоминаешь Ижевский наш пруд, и хочется хотя бы немного покататься на лодке. В последнее время я написал фокстрот и третью часть моего концерта. Одно лишь плохо, что исполнять здесь некому, да и не перед кем, ибо в большом ходу – песенки и частушки. Другую же музыку, за исключением танцевальной, попирают обеими ногами и руками.

Роман подвигается очень медленно. Бывают недели, когда я не пишу ни строчки, как бывают и дни, когда я за один вечер набрасываю целую главу. То же самое с изучением немецкого языка. А изучить его надо, ибо необходимо знать язык своего врага» (письмо от 29.05.1944 года).

Вроде и быт наладился, и с начальством постепенно примирился (или оно к нему привыкло?), и пишет он матери:

«Было очень глупо, когда я горевал о том, что выхожу из училища с одной звёздочкой, а не с двумя. Это не играет ровно никакой роли в жизни, ибо мне иной раз приходится делать выговоры людям даже с тремя звёздочками. Всё зависит от должности, а не от звания. Меж тем, должность-то моя – замечательная. Это я могу сказать без хвастовства. И если бы у меня не было в жизни никакой иной цели, если бы не стремился я куда-то вперёд, — я бы пожелал остаться тут. Это так я живу в военное время. А каково будет в мирное?» (Письмо от 01.07.1944 года)

Его музыкальные произведения пользуются успехом, их начинает исполнять не только местный духовой оркестр, но и оркестры других частей. И он пишет:

«Литературой сейчас не занимаюсь. Только музыкой. Недавно написал вальс для оркестра. А вчера его исполнили. Как я радовался! Я ожидал, что опять что-нибудь не получится, однако, получилось так замечательно, что, не хвастая, могу этим похвалиться. Тем более, что я не знал хорошенько оркестр, не имел под рукой никакого муз. инструмента, который бы мог мне помочь в записи, благодаря чему мне пришлось писать прямо из головы. Если бы вы увидели меня в тот момент, когда я писал, вы или бы расхохотались, или же испугались за меня. Представляете: вокруг стола (с нотной бумагой) пляшет человек который что-то свистит, мурлычет, выкрикивает, ерошит волосы, курит, курит, курит, затем наносит на бумагу кляксы и снова начинает сначала. Ему, бедному, приходится туго: одну мелодию он поёт в уме, другую насвистывает, а третью воображает, и все это в одно и то же время. Ха, ха…» (письмо от 21.01.1945 года).