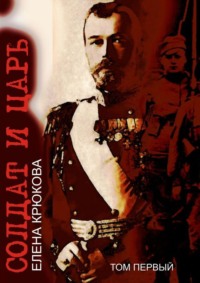

Солдат и Царь. том первый

«Ах-ха… какой… молоденький…»

Мальчишке на вид сравнялось не больше четырнадцати.

«Брось… нет… не может быть того… таких в армию-то не берут цыплят… украдкой, что ли, убег…»

Мысли порвались в клочья и улетели по свежему ветру; люди обступали людей, люди убивали, нападая, и защищались, убивая. Лямин спиной почуял: сзади – смерть, – повернулся, взмахнул прикладом и раскроил череп бегущему на него, громко топочущему по земле гололобому австрияку. Австрияк осел на землю. Рот его еще кричал, а глаза застыли, и из разбитого черепа на жадно дымящуюся землю текло страшное безымянное месиво, похожее на снятое утрешнее молоко.

Артиллерия старалась, пулеметы били и рокотали, то и дело захлебываясь, и с той, и с другой стороны. Лямин слышал русскую ругань, немецкие проклятья.

«Боже… сколько ж нас тут… а черт его знает… тысячи тысяч…»

Вдруг он как-то странно, разом, увидал это жуткое поле, где в рукопашном бое схватились два полка – русский и германский, – летел над землей и видел головы, затылки, узкий блеск штыков, – из поднебесья они гляделись узкими, уже кухонных ножей, – месилось бешеное тесто голубо-серых австрийских шинелей и болотное – русских, и чем выше он поднимался, тем плотнее смешивались эти слои – голубой и болотный; еще выше он забрал, и цвета шинелей окончательно смешались, образовалось одно вспучивающееся, серое, цвета голубиных крыльев, тесто, и на него ложились тени облаков, облака оголтело мчались и то и дело заслоняли солнце, воздух рвался на черные, белые, серые, голубые, грязные тряпки, рвалась и летела вверх вырванная с корнем взрывами трава, рвалась и плакала земля. Он все выше забирал в небо, и ему совсем не странным это сначала казалось, а потом он словно опомнился – и как только опомнился, опять оказался в гуще несчастных людей, пытавшихся убить друг друга, в отвратительном человечьем вареве. И тогда понял – ранен; и понял – в спину; и понял – не убит. Еще не убит.

Еще – не умер.

– Еще… не…

Штыки лязгали друг о друга. Рвались гранаты.

Лямин лежал на земле, а земля вокруг плыла и раздвигалась, и он непонятно, мягко и сильно вминался в нее, проваливался, и понимал: это кто-то наступает сапогами ему на спину, – и рядом валялась винтовка, чужая винтовка, германская, и он тянулся к ней, пальцы превратились в огромные когти, он пытался дотянуться и схватить, и не получалось.

Чей-то тяжелый, как цирковая гиря, сапог наступил ему на руку; и запястье хрустнуло.

«Раздавил… сволочь…»

Лямин хотел завопить, но губы только трудно разлепились и бессильно, беззвучно захлопали друг о дружку, как сырые крылья вымокшей в грязной луже птицы.

Люди рычали, клокотали, как котлы с кипятком, валились, ползли и куда-то бежали; сцеплялись и, соединенные в страшном последнем объятии, падали на землю и катались по ней, стремясь зубами дотянуться до чужой глотки, чтобы – подобно зверю – перегрызть.

– Мишка! Ты?!

Пальцы Лямина сгибались и разгибались, кровь пропитала подкладку и верх шинели. Темно-красное, грязное пятно расползалось по спине, и он этого уже не видел: он уже не летел над битвой. Он был просто тяжелораненым солдатом, и он лежал в грязи.

– Бегут! Бегу-у-у-ут!

Край сознания, как лезвием, резанула счастливая мысль.

«Наши… переломили…»

В теплом соленом воздухе пахло спиртным.

Сладкий, приторный запах. Коньяк ли, ром.

Звон стекла: кто-то штыком отбил горлышко бутылки.

И прямо рядом с ним, лежащим, уже, может, умирающим, – пил; и Лямин слышал, как громко, жадно глотает, чуть не чавкает человек; солдат? офицер? – все равно. Булькает питье. Живое питье. Живой человек пьет.

«А я что, умер разве?»

Пальцы, скрюченные, воткнулись в грязь и процарапали ее, как сползающую, сгоревшую вонючую кожу.

– Дай… мне…

Человек услышал. Спиртным запахло плотнее, острее.

Рука поднесла к его губам пахнущее господским напитком стекло.

Он стал глотать и обрезал сколом губы.

Кровь текла из спины, коньяк тек кровью, губы пачкала кровь, щекотала шею.

– Ты лежи… Щас тебя наши… подберут… жив!..

«Жив, жив, жив», – пьяно, светло билось под набухшими кровью надбровными дугами.

Налетали клубы плотного черного дыма; это были не газы, слава богу, не они; так смрадно чадили ручные гранаты австрияков.

Воздух пах ромом, коньяком, кровью, грязью и вывороченными из земли корнями деревьев и трав.

Лямин заплакал, лежа на земле, и из глаз у него вытекали пьяная кровь и горячий коньяк.

А может, ром, черт их разберет, иноземные зелья.

…И германцы, и русские спешили, до захода солнца, прибрать своих раненых.

Не до убитых уж было.

Выстрелы понемногу стихали. Ночь опускалась – черным платком на безумную канарейку.

Наконец настала такая тишина, что в окопах стало слышно, как поют птицы.

Полковой хирург вытащил пулю из спины Лямина, из-под ребра. И опять ему повезло: хребет не задет, заживет – будет ходить, и бегать будет. И – баб любить.

Вытаскивал без наркоза: чтобы утишить боль, дал глотнуть Лямину из своей фляги.

Потом вставил ему меж зубов палку.

Лямин пьянел и трезвел, и грыз палку, и стонал, и хорошо, что не орал – он разве дите, орать? Боль, когда резали и пулю из него тащили, казалась странным огромным чудищем, зубастым, черным как уголь, с дымной пастью, – из бабкиных сказок.

– Ты… ты… тишей… тишей…

Косноязычие вытекало из взнузданного рта пьяно, шепеляво.

– Да я и так уж осторожно с тобой, приятель… осторожней-то некуда…

Называл хирурга на «ты», – то ли в бреду, то ли запанибрата.

Когда рану зашивали – скрежетал зубами. Когда зашили – выдохнул, захохотал без звука, затрясся; и сам вдруг понял, что не смеется, а плачет.

– От радости? Что все кончилось? – спросил хирург, гремя рукомойником, вытирая дрожащие пальцы об окровавленный фартук.

Палку вытащили у него изо рта. На языке остался винный вкус зеленой, свежесодранной коры.

Лямин уже не слышал. В ушах вдруг поднялась волной, встала на дыбы и обрушилась на затылок канонада, оглушила, придавила, погребла под собой, и он, распластавшись лягушкой, раскинув руки-ноги, будто парил в ночи летучей мышью, животом ощущая под собой не доски хирургического военного стола, а пух ненужных нежных облаков, падал и падал на близкую, такую теплую, желанную землю, все падал и никак не мог упасть.

* * *

…Пашка видела противогаз не в первый раз. Однако он, как живой, выскальзывал из ее рук и странно, страшно блестел круглыми стеклами, – в них должны смотреть человечьи глаза. Ее глаза.

– Ты, давай… напяливай…

Она раздувала ноздри, и голову кружило, будто она одна выпила четверть водки. Глаза слезились.

Натаскивала противогаз на голову, резина больно рвала, вырывала волосы.

«Я похожа в нем на индийского слона».

– По окопам!

Солдаты прыгали в окопы, валились черными мешками: ночь красила все черной краской. Пулеметный грохот то стихал, то взрывался опять. По траншее солдаты осторожно стали перемещаться ближе к передовой; Пашка оглядывалась – у многих на рукавах, на шеях, поверх штанин белели наспех обмотанные бинты.

«Раненые… и тоже – в атаку хотят…»

Солдаты встали в ряд. Плечо вжималось в плечо. Многорукий, многоногий, многоглавый змей. Сейчас змея будут терзать; поджигать; протыкать; колоть и резать. А он, несмотря на отмирающие члены, все будет жив. Жив.

Пашка слышала свист пуль. И все шептала себе под нос: не впервой, не впервой, – будто этим «не впервой», опытным и насмешливым, пыталась себя успокоить. Свист снаряда звучал страшнее. Он разрывал уши. Вот опять! Они все повалились на дно траншеи. Пашку и солдат, стоявших с ней плечо к плечу, обдало кровью и грязью. Коричневое, черное, красное сладко, жутко ползло по кривым лицам, затекало в разодранные криками рты.

Ночь шла, но не проходила. Она просто не могла сдвинуться с места. Она застыла, и застыла грязь, и застыли звезды, и стыли на ветру, под вонючими газами брызги и лужи крови.

Сапоги командира застыли на краю траншеи. Пашка застыло глядела на них. Носы сапог странно, дико блестели сквозь грязь и ужас.

– Братцы! Наверх! Живей!

Стыло блеснул под Луной штык винтовки, что вздернула вверх рука командира.

Все полезли из траншеи, молясь, шепча, матерясь, тихо вскрикивая: «Мама, мама…»

Офицеры стояли, все до одного, с нагими саблями. Сабли ледяно застыли, отражая мертвый лунный синий свет.

Человек думает всегда, да; но тут и мысли застыли; они больше не шевелились в убитой страхом и бессловесной молитвой голове. Пашка не пряталась за спины солдат. Они все уже стояли над траншеей. Поверх ямы. Поверх земли; поверх смерти.

Вражий пулемет строчил усердно и горячо. Солдаты около Пашки, справа и слева, падали. Она – не падала.

«Кто это придумал?! К ответу – за это – кого?!»

Стон разрезал, вскрыл ей грудь. Вот сейчас она перестала быть солдатом Бочаровой.

Смертельно раненый солдат стонал, как обгоревший на пожаре ребенок.

Стон разрезал ее, а спину хлестнул длинной, с потягом, плеткой дикий крик:

– Впере-о-о-о-од! Братцы-ы-ы-ы-ы!

Те, кто были еще живы, сначала медленно, потом все живей передвигали ноги по застылой, скованной ночным морозцем земле; шли еще быстрей, еще; вот уже бежали. Небо вспыхнуло и раскололось.

«И небеса… совьются в свиток…»

Края рваных мыслей не слеплялись, как края сырого пельменя или пирога. Они бежали вперед, все вперед и вперед, так было приказано, и даже не командиром – кем-то сильнейшим, лучшим и высшим; тем, кого надо было беспрекословно слушаться, и они слушались, бежали и стреляли, на бегу неуклюже передергивая винтовочные затворы.

– Ребята-а-а-а! Проволока-а-а!

Они, слепые от страха и огня и ненависти, не видели, что добежали до вражеских заграждений.

Остановились. Таращились на проволочные ржавые мотки. Пашка подхватила под локоть раненого солдата.

– Петюшка… слышь… ты только не упади… продержись…

– Мы сейчас, – хрипел солдат Петюшка, – щас все тута… на проволоке энтой… на веки вечные повиснем…

Дикий вопль приказа вспорол суконный стылый воздух. Ночь не двигалась ни туда, ни сюда. Смерть, ее черный лед невозможно было разбить ни пешней, ни топором, ни штыком.

Живой ли человек отдал приказ? А может, это задушенно крикнуло черное дупло корявого зимнего дуба?

– От-сту-па-ем!

И тут стылый воздух внезапно и страшно стал таять, огонь вспыхнул по всем сторонам, куда глаз ни кинь, везде до неба вставал огненный, смертный треск. Люди пытались бежать, идти, ползти обратно, но они потеряли направление; голос командира больше не гремел над ночным полем; солдаты безжалостно наступали слепо бегущими сапогами на раненых, раненые у них под ногами вскрикивали, молили о чем-то – верно, забрать с собой, спасти, – но человек спасал лишь себя, себя лишь нес в блаженное укрытие. Пашка бежала и оборачивалась на бегу, и видела глаза, что блестели в ночи на земле, и руки, что, корчась, с земли тянулись. Страшнее этого она не видала ничего.

Рушились в траншею, подламывая ноги, выбрасывая вперед локти, падая на животы, на бок. Сползали на заду. Кто без крови, а кто в крови. То не раны, то смех один. Раненые там, во поле, валяются. Она себя ощупала. Да вроде все хорошо с ней.

– Богородица Пресвятая, – бормотала слепо-глухо, – спасибо, матушка… пощадила на сей разок…

– Пашка, – ткнул ее солдат в бок, – у тебя, милаха, хошь какой кусок в кармане-т завалялся?.. а?.. жрать хочу, не смейся…

Она зажмурилась. В уши все ввинчивались огненные стоны тех, лежащих на земле, тех, что топтали сапогами, равняя с землей.

Она обернула вымазанное землей лицо к просящему солдату.

– Хоть бы один, Лука. – Губы ее опять мерзли, не шевелились. – Хоть бы… кроха…

Солдат вдруг наклонился, будто собрался падать, и припал лбом к ее плечу.

– Пашечка!… мы-то живы…

Из-под прижмуренных ее глаз сочились слезы, прочерчивали по грязным щекам две блестевшие под Луной узкие дорожки.

– Лукашка… брось…

Солдат трясся всей спиной, всем телом. Кажется, хотел Пашку обнять. Она этого испугалась.

Присела, прислонившись спиной к глинистой стене траншеи. Земля одновременно отдавала ей и свой холод, и свое тепло. Под закрытыми веками вспыхивали и гасли красные воронки.

Потом ее веки проткнули насквозь лица, маленькие, меньше спичечной головки, и ярко горящие. Лица глядели из набегающей тьмы, родные. Пашка шептала имена. Силуан. Митя. Севка. Юрий. Агафон. Евлампий. Глеб. Игнат. Ванечка.

– Ванечка… – прошептала.

У солдата Ванечки, молоденького совсем, картавого, родом из костромского Парфентьева Посада, веснушки на веселой роже странно складывались в рисунок птицы, взмахнувшей крыльями.

Ее солдаты. Ее друзья.

Горящие в ночи лица надвинулись, расширились, надавили на веки горячей, молчаливой просьбой, криком о спасении.

– Милые… иду к вам…

Пашка сама не понимала, что и зачем делает. За нее это понимало ее мощно, крепко бьющееся в ребра сердце; оно расширилось, заняло все внутри нее, разрывало ее – на слезы, на нелепые взмахи рук, на вздроги неуклюже ползущих ног. Она выползла из окопа и уже подползала по кофейной, шоколадной грязи к проволочным заграждениям русских войск, когда сзади раздался хриплый волчий вопль:

– Пашка!.. Куда!..

Она не слыхала. Ползла. Изредка там, сям рвали ночь выстрелы. Пашка ложилась лицом в грязь и замирала. Она, как лиса, притворялась убитой. Когда утихало, ползла снова. В первого раненого уткнулась голой башкой. Боднула его, как баран. Замерла. Слушала воздух. Ночь текла черным горячим грибным отваром. Пашка, не вставая с земли, закинула руку раненого себе за загривок, подлезла под него, ощутила его грудь на своей спине, на лопатках. Поползла обратно.

Солдат тяжело давил на нее – увесистый, рослый. Пашка под ним себя жуком чувствовала, копошащимся в чьем-то жестоком кулаке. Вот окоп. И солдаты лезут, раненого подхватывают, волокут. Она даже отдышаться не успела: не хотела. Ее телом двигала сила, гораздо более могучая, нежели желанье спастись.

«Спасти. Их – спасти!»

Второго волокла. Третьего. Дышала с натугой. Вместо легких в груди играла старая дырявая батькина хромка. Она опять отползала от родной траншеи и ползла вперед, ползла туда, на нейтральную полосу, и там вокруг нее то и дело рвалась тьма: стреляли, и не попадали.

«А заговоренная я».

Прижаться к земле. Вжаться в нее. Еще плотнее. Еще крепче, безусловнее.

Так прижаться, чтобы ни одна чертова пуля не царапнула тебя, не сразила.

Ночь, ты что, и вправду застыла куском черной пахучей смолы? Когда ты, мать твою в бога-душу, растаешь?

Она уже ловко подползала под раненого; уже ловчей ползла с ним на спине. Возила щекой по земле, отирая землей и грязью липкий, как мед, пот. Сбрасывала спасенного в окоп, и его тут же подхватывали на руки; и кто-то снизу крикнул пронзительно:

– Пашка! Господь не забудет тебя!

Настал миг, когда она, ловя воздух ртом, больше не могла ползти за ранеными: тело уже не слушалось. Ноги и руки люто ныли. Она столкнула в траншею последнего, спасенного ею солдата и растянулась на земле без сил. Все куда-то провалилось: и земля, и небо, и выстрелы, и стоны. Остались только боль, и мокрое ее лицо, и стыд – почему силы покинули тебя, сильная ты ведь, Пашка, а что сплоховала, так тебя и растак.

А потом и стыд улетел. Зато прилетел рассвет, наконец-то.

И сизый голубиный тусклый свет нежно, пуховой деревенской шалью, укрывал Пашку, мертво лежащую на краю окопа: куда рука, куда нога, пластается по земле зверем, землю обнимает, а земля ее несет на черном блюде, – всю ее, гордую перелетную, подбитую птицу, со всем ее пухом, костями и потрохами, перемазанное сильное, жилистое бабье тело, тяжелую простоволосую голову, и волосы уж отросли, стричь пора, и земля под ногтями, и на земле – отпечатки ладоней, и полосы крови прочерчивают землю, колкий утренний снег.

…Раненых на пункте сбора спросили, кто ж такой смелый их вынес с поля боя. Раненые в один голос повторяли: «Пашка, Пашка Бочарова».

Пашку к вечеру вызвали к командиру. Глаза ее потерянно выхватывали из сумерек медные пуговицы на командирском кителе, серебряные лопасти креста, морщинистые пальцы, виски офицера, будто усыпанные жесткой холодной порошей, – а шевелюра темная, – блеск вставного серебряного зуба, тусклую красную ягоду лампадки у иконы, над головами людей, в красном углу. У нее занималось дыхание, вдох и выдох давались с трудом. Она стеснялась этого простудного, хриплого сопения. Старалась тише дышать. Опустила глаза и глядела себе под ноги, на носки грязных сапог.

«Грязная я… И сапоги не почистила… кляча водовозная…»

– Солдат Бочарова, ближе подойди.

И командира глотка странно, с дрожью, хрипела.

Пашка шагнула вперед и чуть не наступила сапогом на сапог командира. Вплотную, нос к носу, стояли сапоги – начищенный командирский и грязный Пашкин.

– Солдат Бочарова! Награждается орденом святого Георгия четвертой степени… за исключительную доблесть, проявленную при спасении множества жизней русских солдат под огнем… неприятеля…

Пашка закрыла глаза, потом опять открыла их. Смотрела в лицо командиру.

По щекам командира катились слезы, а рот улыбался, и железный зуб звездой блестел.

Пальцы командира смущенно зашарили по Пашкиной груди, прикрепляя к гимнастерке орден, и Пашка скосила глаза и видела, как в центре серебряного креста с тяжелыми, как у мельницы, лопастями скачет всадник на белом эмалевом коне, и в руке у всадника крохотное копье, и им он разит змея. Голова у нее закружилась, она подняла взгляд, сцепила зубы и выпрямилась, а командир, кряхтя, все возился с орденом, не мог прикрепить, и крест все падал ему в ладонь.

Наконец получилось.

Слишком близко моталось лицо командира. Глаза в глаза воткнулись.

– Служу Царю и Отечеству! – громко выкрикнула Пашка, и щеки ее, от взбежавшей в лицо ярой густой крови, стали краснее лампады.

И случилось странное. Ей казалось – все колышется, плывет во сне. Командир обнял ее, как отец – дочь, и вытер мокрую от слез щеку об ее погон, о болотную траву гимнастерки. И, отняв лицо, ее ладонью утирался.

– Спасибо тебе, Пашенька. Спасибо. Спасибо, родная, – только и повторял, тихо и сбивчиво, еле слышно, стискивая руками ее плечи, и сквозь рукава поджигал Пашкину кожу огонь командирских ладоней, и Пашка, оборачиваясь, оторопело видела: все вокруг, в ставке, стояли навытяжку, молча, и у всех глаза солено блестели.

* * *

Война катилась, война варила свое варево, а люди – свое, и война ревновала людей к людской пище, она злобно и торжествующе разбила вражьими снарядами полевую кухню, и голод заполз в желудки солдат длинными черными червями. Очумело трещали пулеметы. Новобранцы кричали и громко молились. Отдали приказ о наступлении. Солдаты выбирались из окопов и бежали вперед, и падали, и проклинали мир, себя и Бога. А потом, лежа на земле, умирая, просили у Бога прощенья, но Он не слышал их. Дым налетал и скручивал грязной тряпкой, выжимал легкие, люди кашляли и падали, крючась, прижимая руки к животу, их рвало прямо на сохлую траву, на наледь, на липкую, как черный клей, землю. Солдаты выдвинули штыки вперед, бежали, не видя и не слыша ничего – еще живые, уже безумные. Германцы отбивались. Русские напирали. Всем казалось: еще немного, и это будет последний бой!

Пашка стояла на краю вражеского окопа, когда ее нога вдруг налилась горячей горечью и железно онемела. Она падала, не веря, что падает, и не веря, что именно такая бывает смерть. Рядом с ней орали: «Ребята! Неприятель бежит! Мы гоним его! Гоним!» С винтовками наперевес бежали солдаты, с лицами злыми и радостными. Пашка лежала, так смирно лежит на земле лишь срезанный серпом колос, и рядом с ней так же тихо, покорно лежали раненые солдаты. Самый ближний плел языком:

– Боженька… Божечка… молю Тебя… умоляю… дай мне жить… дай…

Нога все горячела и твердела, и сапог наливался кровью, как бокал вином. Пашка глядела в небо: там сквозь лоскутья туч робко вспыхивали и гасли звезды. Она не хотела смотреть в небо. Слишком далекое, чужое было оно.

Она закрыла глаза.

«Умирать буду… да наплевать… когда-то – надо…»

Появились санитары с носилками. Взвалили ее на носилки. Несли, и тут она опять глаза открыла и мир видела – бешено ревущий, а потом опять тихий, без шороха и свиста, бедный, подорванный сумасшедшими людьми мир, и на пункте первой помощи ей промывали и перевязывали рану, и она не издала ни крика, ни стона, ни звука. До санитарного поезда ее, вместе с другими ранеными, везли в кузове тряского грузовика, и она лежала и видела других людей, что рядом с ней лежали, не поворачивая головы – будто сама стала зрячим дощатым кузовом машины, зрячим солнцем, зрячим равнодушным небом.

Их доставили в санитарном поезде в Киев, и на вокзале, что кишел ранеными и калеками, стонал одним попрошайным, длинным липким стоном, их снова закинули, как бессловесные дрова, в новый грузовик, и долго везли, и тряслись раненые бедные телеса по булыжным киевским мостовым; а в Евгеньевской больнице так же грубо сгрузили и разнесли на носилках по палатам, и уложили каждого на койку, и Пашка озиралась – кругом мужики, она одна тут баба, а как же под себя тут в судно медицинское ходить, ведь стыдоба одна!

«Значит, придется в нужник пешком шастать. Некогда разлеживаться».

Поглядела на свою забинтованную ногу. Ногу ее санитары положили поверх одеяла, как замерзшее в зимнем сарае бревно. Пришел один доктор, затем другой, после и третий; ногу мяли, ощупывали, тыкали в плотные бинты жесткими пальцами, подымали и опускали, проверяя подвижность тазобедренного сустава. Доктора говорили меж собой на красивом птичьем языке, и Пашка ловила ухом лишь отдельные слова: инъекции… боль… морфин… спиртовые компрессы… стрептоцид, йодоформ… иссечение омертвевших тканей… загрязнение землей… хирургическое вмешательство… и еще много чего ловило ухо, ловило и упускало, и с внезапной жалкой мольбой она глядела в лица докторов, на их умные лбы, на белые снеговые шапочки: ну помогите! помогите! я не умру? не умру?.. – а потом стыдно лицо отвернула, глядела пусто, холодно в закрашенную масляной краской больничную голую стену.

«Да и пускай к чертям умру!»

Шли дни и месяцы, она дней не считала, календаря в больнице не водилось, лишь сестру милосердия можно было попытать тихонько: скажи, мол, милушка, какое нынче число? И год какой, забыла. Ей сообщали и число, и месяц, и год. На вопрос: идет ли война? – ей отвечали: а как же, идет, куда она денется, – и темным заволакивало подо лбом, и жаром полыхали бесслезные веки.

* * *

Руки, ноги, головы, туловища. Оторванные ступни. Беспризорные, навек брошенные и людьми, и птицами, и небесами тела.

Не приберут. Не похоронят. Не споют литию.

Полк сидел в захваченных давеча германских траншеях. Лямину безумно хотелось есть и курить. Он не знал, чего больше хотелось. Ему все равно было, какое тут рядом село или город какой, а завтра, видать по всему, их всех ждало большое сражение; и уже давно все, и он в том числе, перестали думать, последнее оно в этой войне или будет еще сто, тысяча таких сражений, и еще сотни тысяч живых людей станут мертвецами.

Мысль притупилась. Казалось: война шла всегда, и будет идти всегда.

Лямин пытался пронизать темень взглядом.

– Не видать ничего, братцы…

– А вонь-то, вонь-то какая…

– Да, смердят.

– Трупы воняют… не могу больше терпеть, братцы…

Для тепла солдаты садились на мертвецов, чтобы не сидеть на холодной земле. Михаил вытянул ноги. Они гудели. Он положил сначала одну ногу, потом другую на валявшийся перед ним в траншейной грязи труп. Ногам стало мягче, привольней. Михаил бросил руку вбок – и пальцы ощутили мертвое лицо, мертвые чьи-то губы, нос. Он отдернул руку и выматерился.

Солдаты рядом с ним вздыхали: пожевать бы чего! – кто-то дрожал и стучал зубами так громко, что все этот костяной стук слышали. Лямин сидел на трупе и сам себе дивился.

«Вот сижу на мертвяке, и меня не тошнит, и даже не блюю, и даже… улыбаюсь…»

Он и правда попытался тихо, дико улыбнуться. Губы раздвинулись.

– Ты чо скалисся, Мишка?

Он опять стиснул губы.

Его мертвец спросил? Или он сам себя спросил? Или друг, еще живой?

«Все мы тут чертям друзья. И за то, что человеков убиваем – точно в аду поджаримся, все до единого».

Думал страшно и холодно: вот сижу на трупе, а почему так тепло, он что, не мертвый подо мной? Вытянул руку, чтобы пощупать труп, и рука вдруг попала во что-то скользкое, и вправду теплое, плывущее, расползающееся под слепыми пальцами.

Тьма не давала разглядеть, но Михаил и без того понял: под пальцами, ладонью – развороченный, взрезанный живот.

Тьма поднялась изнутри, дошла до глазных впадин и застлала, смяла обрывки мыслей.