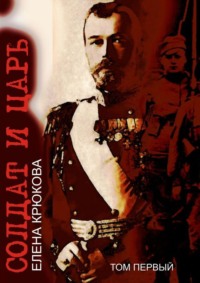

Солдат и Царь. том первый

– Небось! Не убьют!

– Мир! Мир! Ну наконец-то!

– Бросай фронт! Бросай к чертям это все! Домой! Домой!

– Слышите, солдаты?! А ну как он врет все?!

– Домой! Домой!

– Землю нам! Хлеб нам! Все – нам! Во где уже господа сидят! Нахлебались!

– Хлеба! Мира! Ленин наш спаситель!

– Троцкому ура-а-а-а!

– Пошел к лешаку твой Троцкий!

– Ленину ура-а-а-а!

– Домо-о-о-ой!

Лямин вопил вместе со всеми: домо-о-о-ой! Перестал кричать. Слушал чужие крики. Топал рядом с чужими сапогами. Командир попытался остановить бегущих. Стрелял в воздух.

– Куда! Не сметь! Всех положу!

– Кончай командира! – орали солдаты. – Кончай всех, кто против мира! Мир у нас! Мир!

Лямин видел и слышал – и глаза его не закрылись, и уши его никто не залепил воском, – как рубят и колют командира и других офицеров их же саблями и винтовочными штыками, как разрывают их на куски – так волки рвут свою добычу; как топчут ногами уже мертвые, изуродованные тела.

– Распускай роту! Солдаты, кидай оружие!

Ком боли подкатил к горлу Лямина.

«За что сражались… за что же, черт, умирали?..»

Отвернулся от растерзанных тел. Тошнота подкатила.

«Как барышня… сейчас сблюю…»

– Сдавай оружие, ну!

Одни кричали одно, другие – другое. Кто-то уже приказывал: командовал.

«Свято командирское место пусто не бывает, ха. Быстро его… занимают…»

Ноздри раздувались, запах крови лишал ума.

Жалкая горстка солдат, верных идее войны до победного конца, императору и присяге, скучилась возле долговязого офицера. Молодой, а волосы белые. Поседел от ужаса враз?

– Сдавайся, господское рыло, слышь! Мы – уже власть!

– Вы не власть, – выцедил долговязый офицер. – Вы – мои подчиненные.

А у самого рот от страха дрожал; и к верхней губе прилип табак – после сраженья самокрутку курил, как простой солдат.

– Ах, подчиненные?! Три минуты тебе даем!

«Мы отнимаем оружие. А сами-то стоим с оружьем. Против кого? Против – своих же? Русских людей? Против своей же, родной родовы – вот так же встанем?»

Далеко стреляли.

«Сейчас и этим упрямцам не жить. Но они же русские! Русские!»

– Они же… русские… наши…

Великан, тот, что поднял восстание в окопе, передернул затвор винтовки и волком зыркнул на Лямина.

– Наши?! Они враги наши! Они хотят, чтобы мы – тут сдохли, на войне!

– Что мелешь… как это – сдать оружие без боя…

Беловолосый долговязый офицер внезапно выпрямился, стал похож на сухую осиновую жердь, и не своим, а каким-то подземным, утробным голосом крикнул, обернувшись к солдатам, его обступившим:

– Огонь!

Солдаты выстрелили.

Свои солдаты – в своих же солдат.

Русские – в русских.

Раненые и убитые упали на землю. Хрипели. Царапали землю ногтями. Восставших было больше, чем верных. Ощетинился частокол штыков, сухо и зло затрещали выстрелы. Трещали до тех пор, пока все они, верные царю и отечеству, не полегли в грязь – и больше не шевелились.

– Ну что? Все патроны израсходовали, голуби?!

Солдаты стояли и глядели на дело рук своих.

И тут Лямин, сам от себя этого не ожидая, задиристо и жестко крикнул:

– Ребята! Айда все на Петроград!

Глотки обрадованно, счастливо подхватили безумный Мишкин крик.

– Да! Да! На Петроград!

– На вокзал, айдате на вокзал! Да любой поезд возьмем! Прикажем повернуть стрелку!

– На Питер! На Питер!

– Пять минут на сборы!

– А этих куда?!

– Русские люди ведь… христиане… похоронить бы…

– Хоронить врагов народа хочешь?! Не выйдет! Я лучше – тебя щас застрелю!

– Брось! Брось! Шучу!

– Шутки в сторону!

– Готовься шибчей, ребята, иначе в Питере все без нас произойдет!

– А может, уже произошло!

– Тем лучше! Поддержим революцию!

– Собирай котомки!

– Чо на этих подлецов зыришь?! Жалость взяла?! Враги они наши, говорят тебе!

– Правильно мы их ухряпали! Неча жалеть! Не баба!

– Они нас тут всех готовы были положить! В полях чужих… на чужой земле…

Лямин бодро, злым и широким шагом пошлепал вместе со всеми прочь от места, где свои убили своих; и, пройдя немного шагов, воровато оглянулся. Седой долговязый офицер лежал навзничь, лицом вверх, пули пробили ему грудь и шею, и Лямин видел, как купается, плавает в крови убитого вынырнувший из-под сорочки крохотный, как воробьиная лапка, зелено-медный нательный крест.

* * *

– Стреляют?

– Да, бахнули!

– Все, пора…

…Фигуры железные и фигуры живые сгрудились вокруг дворца. Как отличить неживое от живого? Броневик молчит, как сонный бык, орудие на вечернем крейсере, отдав воздуху ядро, вздыхает медленно, как зверь, идущий на зимний тяжелый покой в белый лес. Ружья и пулеметы стреляют исправно. Внутри Зимнего дворца, то и дело прилипая носом к холодному густо-синему, уже налитому пьяной ночью стеклу, человек благородного, барского вида строчит тусклым грифелем у себя в записной книжке: «Атака отбита. Никогда им не взять нас. Никогда им нас не победить! Не сломить Великую и Славную Россию!»

Его трусливое карандашное царапанье никто не видит, не слышит. Только Господь Бог. Но и в Его существовании теперь многие усомнились; если кто вдруг побожится, как раньше, его одернут: тише ты, не смеши, бога-то никакого нет на самом деле!

…Бог – он в фонаре живет. Он льет свет изнутри фонаря; и фонарь в холодной ночи – нежный, горячий. Жаль, высоко висит, а то бы руки погреть. Но уж если сильно замерзнут, тогда можно и костры на площади разжечь. Пламя затанцует! Грейся не хочу!

…Толпа то приникала к воротам, то откатывалась. Опять накатывала черным прибоем. Матросы гоготали, обнажая желтые волчьи клыки. Лямин терся меж душной многоглавой кучи солдат в истрепанных шинелях.

«У нас у всех шинелишки как у братьев родных. Как одна мама родила. Потертые, с дырами от пуль, в засохшей крови. И пахнут…»

Он не подобрал слова, чем пахнут. Рассмеялся. Фонарь выхватил из тьмы близкое лицо, небритое, синяя щетина торчала чуть не под глазами. Солдат что-то крикнул Лямину, да все гомонили будь здоров, он не расслышал. Качались взад-вперед. Отбегали; закуривали, чиркая толстыми спичками в погибельном фонарном свете. Сердце прыгало, на него давила тьма близкой ночи, и то, что должно было случиться в ночи.

Женские голоса сбивчиво кричали поодаль. Плакали, визжали, квохтали. Ему сказали – дворец защищает какой-то женский батальон; издали он видел, как восставшие солдаты закручивают несчастным бабам руки за спину. «Поделом вам; кого защищали? Царя, царишку!» Не думал о том, что недавно, идя на войну ополченцем, сам этому царишке присягал; думал о бабах, напяливших шинели, гадко, плохо.

«Курвы, и куда подались? Детей ведь иные побросали! Стервы».

Рядом кричали:

– Ананьина поймать и на фонарь!

Забабахало с Петропавловки.

Орудия палили, Лямин вздрагивал. Он стоял внутри людского плотного месива, он сам был комком непромешанного, потного теста. Выстрел за выстрелом, он не считал. Мазилы! Не попадают. Если б метко стреляли – этот дворец к едрене матери давно бы в кирпичи разнесли.

«А ведь я тут лежал. В лазарете. Тут! Это цари нам, солдатам раненым, свои бальные залы да кабинеты уступили!»

Желваки под скулами перекатились сухим горохом. Тот, с синей щетиной, орал радостно:

– Да крейсера с нами! На катерах – с нами! Да все в Гавани – с нами!

– Да все – с нами! – отвечали ему разноголосо, отовсюду.

– Они, братцы… только фасад охраняють! Там, сзаду… дверьки-то отворены!

Толпа качнулась назад и влево, потом вправо. Вдруг повернула, люди побежали нестройно, махая бешеными руками, кто смеясь, кто плюясь.

Нева черно, лаково блестела под жутким, диким светом поздних фонарей.

Накатывала наводнением полночь.

Они добежали до дверей, двери и точно были открыты. Вроде даже гостеприимно распахнуты.

– А нет ли тут подвоха?!

– Взойдем, а там гранатами нас ка-ак закидают!

– Да не, там под лестницей – юнкера сидят, в душу-мать, в штаны наклали…

…На лестнице стояли люди. Их встречали. Но люди не двигались, молчали; и страшно было это молчание, и безвыходно. Лямин подумал: а что, если они все отсюда и правда не выйдут? – а в это время от толпы отделилась странная кучка людей, будто кучка пчел, отжужжавших прочь от могучего роя. Люди-пчелы летели вверх по лестнице, в руках у них шуршали бумаги. Этими бумагами они тыкали в нос тем, кто стоял и молчал. И о чем то молчащих просили: страстно, доверительно, по-хорошему.

Молчали еще суше, еще злее.

И тут за спиной Лямина возник гул. Он еще не понял, что это за гул такой, а толпа поняла – и дико, восторженно закричала, радостно летели вверх бескозырки, папахи, ушанки, фуражки.

– Братцы! Братцы! Народ здесь!

– Народ наш! Вот царский дворец, ядрена корень! Вот! Он теперь – твой!

Целовались. Сквернословили. Подымали кулаки. Тузили друг друга по плечам, по спине. Молодые парни с красными лентами в петлицах, старые седые мужики в разношенных сапогах – в них воевали, в них же и сеяли-косили, – не стыдясь, плакали.

А потом все враз опять орали.

Потекли по лестницам и коридорам, втекали в залы, стремились наверх, рушились в подвалы, здесь, во дворце, не было ни огня, ни штыков, ни крови, – а рано радоваться было, откуда ни возьмись вывалились безусые юнцы, и винтовки прикладом к плечу, а лица бледные, и дрожат.

«Юнкера, мать их! Мы их… сейчас… как червей лопатой, перешибем…»

Юнкера успели дать только один залп. Толпа навалилась, подмяла юнцов под себя, скрутила, смяла, повалила, разбивала мальчикам лица сапогами, коленями, резала ножами, колола штыками.

– Царя защищали?!

– Где он теперь, ваш царь?!

Лямин оттаскивал от трупа юнкера того, с синей щетиной: в сумасшествии синещекий плясал на погибшем, давил ногами его лицо, кровь брызгала на сапоги, нос вминался в череп.

– Тихо, тихо… ну что ты бушуешь… охолонь…

Синещекий солдат обернулся, ощерясь.

– Не могу! – Бил себя кулаком в суконную грудь. – Ну ты понимаешь, друг, не могу! Все-то жизнешку мы кланялись! Всю-то судьбишку – горбились! А тут! Головы подняли! Хребты разогнули! Видеть стали… чуять! Что к чему, чуять! Где – правда!

– Правда – да, – бормотал Лямин, таща синещекого за рукав, – но не надо так… Плясать-то на мертвой роже – зачем…

Поодаль вопили:

– Бомбу! Взрывай бомбу!

Тащили бомбу; Лямин видел, как ее, чуть приседая, несут четверо.

– Взрывай царей! Взрывай министеров!

– Где они прячутся?! Показывай!

Вели новых юнкеров, еще живых. Они не стояли, а вздрагивали, будто на ветвях свинцовым морозом схваченные: синицы, сойки, снегири. Воробьишки, час последний. У них были уже мертвые лица, а живые глаза плакали.

– Где владыки?! Подорвем их зады к ядрене матери!

– Быстро говори!

Били кулаками в бледные лица. Били по щекам. Одному юнкеру выстрелили в лоб, и он не упал – его крепко держал синещекий. Мертвая кукла болталась в руках живой куклы, а живую куклу за нитки света держала и дергала громадная люстра – там, в неимоверной выси.

– Вы! Суслики! Ваши начальники сдались! Что ждете?! Конфеток?!

Пахло кровью, мастикой навощенного паркета и порохом.

То там, то сям внутри толпы рождался глухой вой. Вой взмывал, поднимал на головах волосы запоздалым ужасом, веселил, зажигал голодное нутро. Вой был и разбойный, и святой, и его нельзя было унять. Он так же быстро гас, как возникал.

Расстреливая, ударяя, хохоча, воя, толпа ринулась вперед, рассыпалась, разваливалась кусками ржаного волглого хлеба и слеплялась опять, шарила в шкафах, сдергивала со стен полотна, наклонялась над холстами и выкалывала ножами глаза у старинных людей на блестевших медом и перламутром портретах; скалила зубы перед зеркалами, а потом срывала их с гвоздей и волокла за собой; засовывала за пазухи царское столовое серебро; закручивала в рулоны простыни и пододеяльники, обшитые тончайшим кружевом; рассовывала по карманам часы и брегеты; сначала била вазы мейссенского фарфора, чашки Гарднера и Кузнецова, а потом, любуясь, цокая языками, – под мышку, за пазуху, в карман, в суму.

Толпа плохо понимала, что делает: она жадно срывала и срезала драгоценную телячью кожу с сидений кресел, со спинок диванов, колола штыками живопись, что везли из Амстердама, Рима и Венеции; она топтала иконы и рвала книги, разбрасывая страницы по цветному паркету, и, если бы захотела вдруг остановиться, она бы не смогла. Штыки разбивали вдребезги ящики с пасхальными яйцами француза Фаберже. Штыки выламывали плашки из паркета. Над штыками горели лица – у толпы было одно лицо со многими глазами и многими ртами, и изо ртов рвался лишь один крик.

А штыки, это были всего лишь зубы толпы. Ее острые и справедливые зубы.

– Взорва-а-а-а-ать!

Лямин не хотел глядеть, как убьют министров. «А все равно убьют, как ни крути. Все равно». Толпа разделилась. Он бежал вместе с людьми вниз. Все вниз и вниз.

– В подвал мы, что ли?!

Ему не отвечали: хохотали.

Дивный неведомый аромат ударил в нос. Он видел перед собой комнаты под сводами, двери распахнуты, внутри бочонки и бутылки, очень много: ряды, роты, батальоны бутылок. На иных бочонках – краны. Лямин впервые в жизни наблюдал винный погреб. Солдаты, расстреляв охрану погреба, уже радостно высасывали вино из горла, подбрасывали пустые бутылки в ладонях. С лязгом, похожим на женский визг, разбивали их об пол – с размаху.

– Будьте вы прокляты! Гас-па-да-а-а-а-а!

Били бутылки уже пьяно, дико, щедро, не жалея. Вино текло пузырящейся красной рекой. Обтекало сапоги Лямина. Он таращился, потом наклонился, окунал пальцы в красное, неистово пахучее. Лизал пальцы, как кот лапу.

– Эх, теки-теки, наша кровушка!

– А куда стячеть-то? В Няву, по всяму видать?

– В Неву так в Неву! Пусть народ из реки винца попьет! С бережку!

Лямин вертел в руках бутылку. Щурился. Поднял ее повыше и полоснул ей по горлу, как живой бабе, штыком. Стекло отлетело. Он закинул голову и, держа отбитое горлышко ровно над галчино раскрытым ртом, вливал в себя, с алым вкусным бульканьем, царское столетнее вино.

И не пьянел.

…Над головой, выше этажом, вспыхивали и гасли ужасные крики. Крик сначала рождался из тишины – выбухом, взрывом; потом разрастался, заливал собою все вышнее пространство – залы, зальчики, закутки; потом превращался в долгий дикий вой – будто собака посмертно выла над трупом, – и истаивал, затихал и обрывался гнилой ниткой.

– Юнкеришек мучат, – бородатый мужик подворотного вида, с гноящимся глазом, придирчиво выбрал бутылку из темно-красного стеклянного строя, откупорил и влил в себя крупный, жадный глоток. – И верно делают. Собачьи дети! Отродья буржуйские!

Лямину отчего-то, на краткий странный миг, стало жалко юнкеров.

– Отродья, да, – сказал, – да все ж русские люди.

Опять закинул башку и перевернул зазубрины отбитого горлышка надо ртом.

Глотал вино, как воду.

Мужик тоже хлебнул, ладонью утерся.

– Ах! Хорошо. Вот она, господская жисть-то!

Оба хохотали весело.

– А коньяк тут есть? В этих закромах?

Нагибались, пробирались между бочонков, искали коньяк.

Наверху, между мужскими воплями, появились дикие женские крики.

– А это еще что такое? – Мужик, с янтарной бутылью в руке, воззрился на Лямина. – Бабенки? Откуда?

– Сам не знаю.

Михаил вылил в рот сладкие, пахучие остатки.

Мужик вертел в руках бутылку.

– Желтый, значит, он. По-ненашему написано! Ну да все один черт. Вкусно, да. Хоть бы хлебца кусочек! Без закуски – брат, быстро свалимся.

Крики чередовались, мужские и бабьи. Лямин и все, кто густо толкся в винном погребе, были вынуждены их слушать. И слушали. И пили. Пили, чтобы слышать – перестать.

Но крики не утихали. Ввинчивались в уши стальными винтами. Насквозь прорезали мозг.

…Он, шатаясь, поднимался по лестнице. Думал – взбегает, а на деле шел, нетвердо ставя чугунные ноги, цепляясь железными пальцами за перила. Отчего-то стал мерзнуть, мелко трястись. Дошел до блесткого паркета, чуть на нем не растянулся. Сам себе засмеялся, держался за перила, – дышал тяжело и часто, отдыхал.

– Надрался, – сам себе весело сказал, – ну да это быстро пройдет. Винишко… не могучее.

То идя на удивление прямо, как на параде, то вдруг валясь от стены к стене, шел по коридору, и глаза глупо ловили роскошь – виток позолоты, белую виноградную гроздь лепнины, лепные тарелки и цветы по высоким стенам. Задирать голову боялся: на цветную роспись на потолке глянет – и сейчас упадет. А надо стоять, надо идти.

Куда? По коридорам шастали люди. Они то бежали, то собирались в гомонящие кучи, то, как он, пьяно качались. Людьми был полон дворец; и дворец и люди были слишком чужеродные. Люди были дворцу не нужны, и дворец был людям не нужен. Жить они бы тут все равно не смогли, а разграбить его – нужен не то чтобы полк, а вся армия.

Под ладонью возникла слишком гладкая белая, с лепниной, высокая дверь, и Лямин в бессознаньи толкнул ее. Замер на пороге.

Мелькнули чьи-то белые, раскинутые ноги; чьи-то сброшенные сапоги; шевеленье суконных задов; торчали штыки, валились картины со стен, на нарисованные лица наступали сапогом. Люди возились и копошились, а под людьми дергались и кричали еще люди; Лямин с трудом понял, что они все тут делают. Когда понял – попятился.

Дверь еще открыта была, и слыхать было хорошо, что люди кричали.

– Нажми, нажми!

– Крепче веселись, крепче!

– Ах яти ж твою! Сла-а-а-адко!

– Пасть ей – исподним заткни!

Лямин пятился, пятился, пятился, наступал сапогами на паркет нетвердо. потрясенно.

А отойдя, криво улыбнулся. Захотелось хохотать во весь голос, во весь рот. Что, он мужиков не знает? Или такого вовек не видал? Сам мужик.

«Они просто… берут свое… а что теряться…»

Откуда тут бабы, и сам не знал. Мало ли откуда.

Может, горничные какие в складках гардин спрятались; может, фрейлины какие в перинах, под пуховыми одеялами запоздало тряслись.

«Какие фрейлины… правительство тут сидит… да, а министры-то где?»

Перестал думать о министрах в тот же миг.

…По коридору уже не шел – валился вперед. Туловище опережало, ноги сзади оставались.

Чуть не упал через тело, что валялось у входа в зал, сияющий зелеными, болотными малахитами. Сапогом зацепился, а рукой успел за выгиб лепнины на стене ухватиться.

«Черт… расквасил бы нос, хребет бы сломал…»

Хотел обойти мертвеца – да что-то остановило.

Волосы. Длинные русые волосы. Они лежали на паркете длинной грязной тряпкой.

Неподалеку, мертвым барсуком, валялся сапог.

Лямин сел на корточки, не удержался и повалился назад. Сидел на полу, ловил воздух винным ртом.

Мертвая ладонь разжата. Около ладони – черный квадрат и длинный черный ствол маузера.

Висок в крови, а веки чуть приподняты, будто еще жива, будто смотрит.

Лямин рассматривал бабу. Расстегнутая шинель. Немолодое круглое, отечное лицо. Перевел глаза с ее груди на живот. Тряпки растерзаны, и плоть растерзана: порезана, избита, измята. Голизна сквозь бязь исподнего белья просвечивает дико, красно.

– Ах ты человек, зверь, – выдохнул Лямин изумленно, – ах ты сучонок, тварь… Что сделали…

Себя на их месте вообразил. Затряс головой.

«А маузер надо взять. Пригодится».

Подполз по паркету ближе к недвижной руке и скрюченными пальцами подволок к себе пистолет.

Кряхтя, вставал с полу, нелепо упираясь ладонями в паркетные, скользкие от крови плашки; наконец ему это удалось.

Русая баба лежала так же мертво, в охвостьях окровяненного белья.

…За окнами стреляли. Потом наступала холодная черная тишина. Потом опять стреляли. И снова тишина. А в тишине – женские вскрики.

«Да язви их… что тут, бабы одни в шинелях собрались, что ли…»

До него поздненько дошло: женский батальон разоружают, а то и расстреливают.

«Какие бабы вояки… куда прутся-то…»

Подвалил к окну. Упирался кулаками в подоконник. Коридор был темен, темнее пещеры, и хорошо было видно, что творится на улице. Бабенки кто лежал на земле, подтягивая к брюху винтовку, кто валялся уже недвижно, кто сховался, сгорбился за горою ящиков из-под вина и за сломанными раскладушками, вышвырнутыми из недавних госпитальных залов. Матросы, люди в кожанках, солдаты в шинелях и странные мужики в трущобных лохмотьях, как заводные куклы, бегали вокруг еще живых баб и разоружали их.

Лямин слышал людские крики. Они бабочками бились в холодное стекло. И не могли разбить, и внутрь не залетали. Он растер себе лицо ладонями и почуял ноздрями запах крови. Посмотрел на свои руки. Кровью испятнаны.

«А может, это красное вино! Может… не может…»

Глядел сверху вниз из одинокого окна, как большевики ведут арестованный бабий батальон, походя пиная трупы; как кулаками и прикладами мужики бьют баб в лицо. Одной своротили кулаком челюсть, она стояла, согнувшись, и кричала. Ее крик был похож на мяуканье больной кошки.

«А кто ж дворец-то этот поганый защищал?.. Юнкера да бабы?..»

Думать было трудно, непосильно. За окном черной сталью блестела Нева. Около моста расхаживали красногвардейцы.

«Мост… стерегут…»

Лямин оторвал руки от подоконника и пошел по коридору. Он думал, что идет прямо и правильно. Ноги почти не заплетались. Сапоги назад не тянули. Под сапогами оказался сахарный мрамор лестницы, Лямин плотнее прижался к перилам и по лестнице сползал, чуя противную богатую гладкость перил под шершавой наждачной ладонью.

Вывалился на улицу, в ночь. Одинокие выстрелы звучали то там, то сям. Рядом затопали сапоги. Он медленно повернулся. Мимо него шел солдат в шинели. Плечи широкие. А худощавый. За плечами винтовка старого образца – еще, может, времен войны с турками.

– Эй! Курнуть есть?

Солдат остановился. Лицо солдата, скуластое, безбородое, испугало Лямина жесткостью губ и железом желваков. А взгляд – тот прямо отливал беспощадным металлом.

«Злая какая рожа, прости Господи…»

– Есть.

Голос у солдата нежный, юный. Тенорок.

«Не идет его голосишко… к его злому виду…»

Солдат вытащил из кармана пачку папирос.

«Та-ры-ба-ры… а, это неплохие…»

Расколупал в пачке дырку.

Молча протянул Лямину.

Лямин тащил папиросу, как тащат из земли дерево. Вытащил и, качая языком во рту, попросил:

– А это, солдатик… можно еще одну?

– Тащи.

Солдат смотрел, как Лямин копошится грязными пьяными пальцами в пачке; потом отвернулся к мосту. Держал папиросы в вытянутой руке.

Маленькие пальцы крепко сжимали початую пачку.

Река черно блестела, тусклым медом сочился и капал фонарный свет. Вот выстрелили далеко. Вот стрельнули близко. И опять тишина.

– Спасибо… дружище…

Зажал папиросу в зубах. Улыбался.

Нашарил в кармане коробку спичек, чиркнул одной – сгасла, чиркнул другой – сгасла, третья вспыхнула, он, держа папиросу в зубах, поднес огонь к лицу, и он обжег ему пальцы и губы.

Вскинул лицо, солдат обернул свое, и Лямина льдом обожгли его глаза – круглые, большие, как у бабы, светло-серые, он смотрел ими так холодно и надменно, будто бы он был никакой не солдатишко, а сам царь; смотрел прямо, не моргая, залезая зрачками в ночную, облитую сегодняшней кровью и истыканную сегодняшними штыками, душу Лямина.

– Ты, солдат!.. чо глядишь?.. Я чо, не нравлюсь?.. не, я не пьяный…

Втягивал дым, наслаждался. Трезвел.

Серые глаза прошлись вдоль по Лямину, ото лба до носков сапог, солдат повернулся жестко и быстро и пошагал прочь, на ходу засовывая пачку вкусных папирос «Тары-бары» в глубокий, как ад, карман шинели.

* * *

Толпа дышала, шевелилась и двигалась.

Многоголовый и пестрый человеческий ковер то сжимался в гармошку и сминался, то растекался и вздрагивал. Белые толстые колонны зала блестели, будто кто их чисто вымыл и покрыл лаком. С балконов люди свешивались гнилыми изюмными гроздьями. Ружейные штыки там и сям блестели, как дикие елочные игрушки, и внезапно вся толпа становилась черной живой, колючей елкой.

«Опадут эти иголки, опадут».

Лямин, в шинели и фуражке, не сидел – стоял. Ему не досталось места. Да стоял он в плотной, жаркой толпе, и пахло потом и порохом, и толпа качалась, будто все они плыли в одной тесной лодке, а море плескалось вокруг бурное, и они вот-вот потонут.

Он глядел на деревянный ящик трибуны. Сейчас наверх ящика кто-то живой и умный должен взобраться, и оттуда речь говорить.

«Кто? Ленин? Троцкий? Свердлов?»

Вся страна знала имена этих большевистских предводителей; и он тоже знал.

И глазами, и щеками, и затылком – видел, ощущал: да здесь вся страна собралась.

«Отовсюду люди, отовсюду! И как только добрались. Кто в вагонах, кто пешим… кто – на лошадках…»

Оглядывался. Пухлые, с прищуром, рожи, а под теплой курткой – рубаха-вышиванка. С Полтавы, с Херсона, с Киева. Не уголодались там, на Украине, на сале разъелись. Квадратные скулы латышей и литвинов. Чухонцы с серыми, паклей, волосами из-под серых кепок, с мышиными и жесткими глазами, глядят напряженно и недоверчиво. Люди в черных папахах – может, казаки терские, а может, и чечены, и осетины, и грузины: черт их разберет, виноградный, овечий Кавказ. А вон в полосатых халатах, а поверх халатов – распахнутые бурки: эти – узбеки, таджики.